Nabuco memorialista

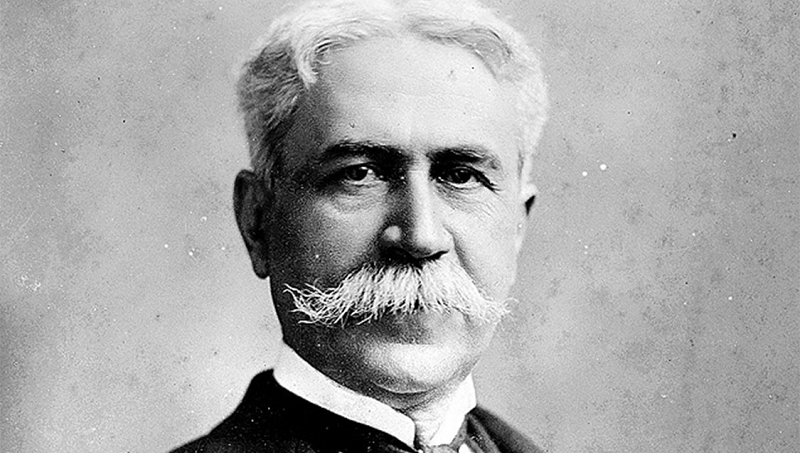

O abolicionista Joaquim Nabuco (Foto: Reprodução)

Tudo convida a reler Minha formação (1900), de Joaquim Nabuco (1949 – 1910). Trata-se de um livro de recordações de uma vida inteira, embora não obedeça à tradicional estrutura linear das obras do gênero: nascimento, infância, juventude, maturidade… A composição lembra antes um arquipélago do que um continente. Os capítulos são ilhas, que o mar aparentemente infinito da memória ora aproxima, ora distancia. Como acontece nos movimentos de nossa vida subjetiva, há lembranças que, de tão longínquas e esgarçadas, parecem já estar fora de nós, e precisamos de algum esforço para recompô-las e dizê-las, e há outras que nos tomam de assalto, invadem os recantos mais fundos de nós mesmos, deixam sinais, às vezes cicatrizes em nosso caráter e talvez em nosso próprio destino. (…)

Quando Joaquim Nabuco escreveu Minha Formação, pouco antes de entrar na quadra dos cinquenta anos de idade, permaneciam em sua memória tanto um episódio dramático da sua infância como algumas figuras de intelectuais e políticos do Segundo Reinado que concorreram para a construção da sua persona de escritor e homem público.

“Massangana” é o título de um dos derradeiros capítulos de Minha Formação. Não me parece aleatória a sua posição no corpo do livro: fica entre os capítulos “Eleição de Deputado” e “A Abolição”, ou seja, entre memórias de 1878 e 1888, decênio que é o tempo forte da campanha pela libertação dos escravos.

Para narrar as horas decisivas do militante, o memorialista precisou interromper o relato da luta política, descer ao poço das recordações e de lá fazer subir à tona da escrita uma imagem submersa pelo tempo. Não imagens soltas e erráticas, mas uma só, luminosa, coerente, pregnante, como a chamaria a psicologia da Gestalt. Nem diz outra coisa a abertura do capítulo: “O traço todo da vida é para muitos um desenho da criança esquecido pelo homem, mas ao qual ele terá sempre que se cingir sem o saber…”.

Nessas palavras, que gerações de leitores têm guardado como relíquia de família, estão juntas metáforas que nos são caras: “o traço todo da vida” é a própria imagem do itinerário que a obra percorre fielmente; o “desenho da criança esquecido pelo homem” diz a forma primeira de uma experiência que o adulto relegou para fora do seu cotidiano feito de cuidados do aqui e agora; mas é desenho “ao qual ele terá sempre que se cingir sem o saber”, porque, mesmo ocultado na sombra do inconsciente, servirá de bússola na hora das grandes decisões.

“Os primeiros oito anos da vida foram assim, em certo sentido, os de minha formação, instintiva ou moral, definitiva… Passei esse período inicial, tão remoto, porém, mais presente do que qualquer outro, em um engenho de Pernambuco, minha província natal.”

Sabemos que aqueles “últimos longes de minha vida” se fizeram não só presentes por força da memória, como alimentaram com a seiva da compaixão a obra do futuro abolicionista.

O quadro e a cena

Para reviver o espírito e a letra das reminiscências de Massangana, será preciso escolher entre dois caminhos: ou partir da evocação da paisagem natural e social do engenho e só depois deparar a cena do jovem escravo fugido que tão doridamente feriu a sensibilidade da criança; ou, em sentido contrário, trazer ao primeiro plano a lembrança daquele encontro do menino de engenho com a face absurda do cativeiro para em seguida ir espraiando o olhar pelos verdes canaviais “cortados pela alameda tortuosa de antigos ingás carregados de musgos e cipós sombreando de lado a lado o pequeno rio Ipojuca”. E contemplar no centro a casa grande erguida entre a senzala fronteira e a capela consagrada a São Mateus.

Escolhi a primeira alternativa, que fica rente à perspectiva do texto.

A descrição precedeu a narração, mas não de modo linear e bem concertado: a cena irromperá no quadro, abrupta, desconcertante.

A paisagem é imóvel e silente. Nesse pequeno domínio perdido na zona do Cabo, que o memorialista descreve como “inteiramente fechado a qualquer ingerência de fora, como todos os outros feudos da escravidão”, até a natureza parece recolhida em si mesma. Sob a sombra impenetrável de árvores solitárias, abrigavam-se grupos de gado sonolento. E a água do Ipojuca, que já sabemos exígua, é “quase dormente sobre os seus largos bancos de areia”.

Por esse riacho, lembra Nabuco, se embarcava o açúcar para o Recife. Veja-se como o movimento em direção à sociedade, que tem tanto a ver com a economia do Nordeste em pleno Segundo Reinado, deflui de uma água quase parada. O que está dentro só pouco e lentamente se comunica com o que vai lá fora.

Mas, se entre o engenho e o resto do mundo há descontinuidade de ritmo vital, o mesmo não acontece entre as terras de Massangana e o mar. “Mais longe começavam os mangues que chegavam até à costa de Nazaré…” A visão do mar contíguo ao engenho traz a mesma impressão de experiência originária, indelével:

“Muitas vezes tenho atravessado o oceano, mas se quero lembrar-me dele, tenho sempre diante dos olhos, parada instantaneamente, a primeira vaga que se levantou diante de mim, verde e transparente como um biombo de esmeralda, um dia que, atravessando por um extenso coqueiral atrás das palhoças dos jangadeiros, me achei à beira da praia e tive a revelação súbita, fulminante, da terra líquida e movente…”

Está esboçado o quadro, ilha e oásis, em uma linguagem que deriva dos grandes paisagistas românticos, Bernardin de Saint-Pierre, o precursor de todos, Chateaubriand e o nosso Alencar. Na recordação do engenho, o sentimento fundamental é o de uma harmonia cósmica que tudo penetra e envolve:

“Durante o dia, pelos grandes calores, dormia-se a sesta, respirando o aroma, espalhado por toda a parte, das grandes tachas em que cozia o mel. O declinar do sol era deslumbrante, pedaços inteiros da planície transformavam-se em uma poeira de ouro; a boca da noite, hora das boninas e dos bacuraus, era agradável e balsâmica, depois o silêncio dos céus estrelados, majestoso e profundo. De todas essas impressões nenhuma morrerá em mim. Os filhos de pescadores sentirão sempre debaixo dos pés o roçar das areias da praia e ouvirão o ruído da vaga. Eu por vezes acredito pisar a espessa camada de canas caídas da moenda e escuto o rangido longínquo dos grandes carros de bois…”

Se o autor das páginas de Massangana se tivesse detido nessa revivescência da paisagem, teríamos um Joaquim Nabuco evocador encantado da vida nos pequenos engenhos do Cabo, poeta de um mundo cuja dissolução seria a matéria narrativa de um José Lins do Rego e a fonte antropológica de um Gilberto Freyre. Mas a memória do quadro cede, a certa altura, à irrupção da cena:

“Eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior da casa, quando vejo precipitar-se para mim um jovem negro desconhecido, de cerca de dezoito anos, o qual se abraça aos meus pés suplicando-me pelo amor de Deus que o fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha das vizinhanças, procurando mudar de senhor, porque o dele, dizia-me, o castigava, e ele tinha fugido com risco de vida…”

A história entra, de repente, naquele pequeno mundo antigo que havia pouco o memorialista nos mostrara encerrado em si mesmo fazendo um só corpo com a natureza em ritmo de eterno retorno do mesmo. Não: a escravidão feria de todos os lados o cerne mesmo da vida humana, e não seria possível refugiar-se no aconchego materno de Massangana sem defrontar-se, mais cedo ou mais tarde, com a sua cruenta realidade.

Lendo os diários de Nabuco, escrupulosamente anotados por Evaldo Cabral de Melo, ficamos sabendo que o nome antigo do engenho era Massangano, topônimo de origem angolana (quem diz angola, diz escravo), mas que Nabuco acabou preferindo, com o tempo, a desinência feminina, Massangana.

O historiador atribuiu à argúcia de Lélia Coelho Frota, organizadora da edição dos diários, uma decifração psicanalítica para a mudança de gênero: o engenho era o regaço materno, e o menino, como tantos dos seus escravos fiéis, não tinha pai, só mãe, melhor dizendo, mãe-madrinha. É testemunho de Nabuco: “Minha primeira Mãe, mãe-madrinha, dona Ana Rosa Falcão de Carvalho, de Massangano, a quem até a idade de 8 anos dei aquele nome, não conhecendo minha Mãe”.

Sabe-se que os pais do recém-nascido Joaquim se mudaram de Pernambuco para o Rio de Janeiro, quando Nabuco de Araújo foi eleito deputado às Cortes, deixando-o com a madrinha durante quase toda a sua infância. Mas o Massangano africano, talvez recalcado, repontaria na figura do escravo fugido que procura abrigo no ventre de Massangana.

Voltando à narração, ouve-se o contracanto reflexivo do memorialista: “Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição com a qual eu vivera até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava”. O que segue será talvez o documento mais representativo da ambivalência que tem permeado a interpretação que a inteligência brasileira procura dar à relação senhor-escravo tal como se constituiu entre nós.

De um lado, há a imagem do “paraíso perdido”. Sob o governo benfazejo da madrinha, matriarca dadivosa a quem os escravos dedicavam um afeto devoto, Massangana pôde ser o lugar de refúgio do escravo maltratado pelo senhor de algum engenho das redondezas. Nabuco visivelmente sublima os sentimentos de gratidão e veneração que lhe parecem próprios da maioria dos africanos trazidos ao Brasil. Eles teriam uma capacidade de sacrifício que os isentaria de ódios e vinganças. As desforras sangrentas seriam raríssimas e provocadas pela ferocidade de alguns senhores e feitores que tinham interiorizado tão só o caráter perverso do sistema.

Não por acaso, o jovem negro suplicava ao menino Joaquim que o fizesse comprar por sua madrinha, ou seja, que ele pudesse mudar de senhor.

Mas há o outro lado. Massangana é apenas uma ilha, um oásis, imagens que implicam a existência de um outro mundo que se estende além de seus confins. Esse mundo hostil, de onde escapou o jovem escravo, precisava mudar. E mudar com urgência. Não podemos esquecer que o episódio se terá dado nos meados da década de 1850, quando apenas a lei da extinção do tráfico fora decretada, devendo-se ainda esperar quase vinte anos para que se travasse a batalha em torno do projeto Rio Branco, de que resultaria a Lei do Ventre Livre.

É necessário comparar os dois discursos de Nabuco: o que se encontra em algumas passagens de Massangana, e chega à expressão-limite, “saudade do escravo” (“uma singular nostalgia, que muito espantaria um Garrison ou um John Brown”), e o que condena abertamente a instituição e representa o núcleo ético de toda a sua campanha abolicionista sustentada até a decretação da Lei Áurea. Serão discursos contraditórios em termos absolutos? Diria que são distintos, e que cabe a nós o ônus da interpretação.

Alfredo Bosi é crítico e professor emérito da Universidade de São Paulo

(1) Comentário

Nabuco foi um brasileiro que sempre esteve a frente do seu tempo, um abolucionista corajoso e autentico, li sua biografia e recomendo a todos aqueles que querem conhecer a verdadeira historia do Brasil que é feita por personalidades que nao se intimidaram e valem a pena conhece-los. Perto de muitos brasileiros que conhecemos (os atuais principalmente)e que se dizem “pais da patria”, nao chegam sequer aos pés de brasileiros como Joaquim Nabuco, na questao ética, principalmente.