A paixão da política

Não há política sem paixão. Na base do nosso sistema de representações, nos fundamentos das instituições que buscam regular a existência em comum, nas polêmicas em torno dos significados e nas disputas pelo exercício do poder, enfim, é sempre o afeto, esse aspecto mais elementar das nossas vidas, que tem a primazia. Isso quer dizer, antes de tudo, que a política não pode ser reduzida a uma batalha pela razão (da história, dos fatos, do discurso etc.). O logos da política é notadamente a-lógico. Responde menos ao refinamento dos argumentos, à coesão das ideias, à eloquência retórica, e mais aos nossos impulsos não refreados, às disposições ambivalentes, aos apetites nunca satisfeitos, aos estímulos estéticos.

O nexo entre política, paixão e estética já foi apontado inúmeras vezes, sendo que os dois últimos termos – paixão e estética – estão unidos em um mesmo campo semântico. Com efeito, pathos e aisthesis articulam-se de maneira quase indissociável. O que se sofre ou padece, e o que se sente ou é percebido por meio dos sentidos, num limiar entre o corpo e o mundo exterior. Em ambos os casos, trata-se de um acontecimento de potência disruptiva, que se oferece como um elemento sensível anterior à cristalização dos conceitos e às abstrações da razão. É justamente essa afetação, essa estesia, essa estética que move e é movida, desde sempre, pela política.

E não apenas porque caberia a um trabalho cosmético, por assim dizer, dar boa aparência ao que, na verdade, é feio, baixo e mesquinho. A política é inseparável da estética porque são esses sentidos corpóreos, porque é a sensibilidade, é a afetividade que ela mobiliza, sobretudo. Pateticamente, isto é, sentindo, sofrendo uma emoção, às vezes extrema, causada por uma imagem, uma palavra, um gesto, os corpos reagem, comovidos. Raiva, ódio, ciúme, desejo, amor: em torno dos mais arcaicos sentimentos se jogam – mais que nunca, talvez – as possibilidades e os limites de uma vida compartilhada.

Não à toa, ao menos desde Platão esse é um desafio que idealizadores de modelos políticos tentam enfrentar. E ao relacionar a democracia com o teatro das ilusões, como uma arena propícia aos arroubos irracionais, aos graves desvios da justiça e do bem, em suma, à corrupção do seu ideal de República, Platão estabelecia, como sabemos, os fundamentos de uma forma de governo que deveria excluir do Estado e da cidade aquilo que fosse avesso a uma razão ascendente e pedagógica, disciplinadora dos fazeres, dos corpos e dos afetos.

Não deve nos surpreender, portanto, que eventos multitudinários em princípio distantes da política tenham tantas vezes se mostrado palcos privilegiados para manifestações apaixonadas de aprovação e de descontentamento, para afirmação de orgulhos exacerbados e de demandas insatisfeitas, para proposição polêmica de nomes, consignas, símbolos de luta.

Mas, como problema fundacional da política e da democracia do Ocidente, a questão que assim se coloca – entre a emergência da vida sensível, a rigor indomesticável, e o juízo da vida sensata, que tenta policiá-la – ganha contornos diferentes no contemporâneo. Isso porque, em nosso tempo, parece faltar a res-pública, isto é, a própria coisa pública e seu espaço. A ágora ou a praça pública já não traduzem, necessariamente, os espaços nos quais se intercambiam os bens e as ideias, quer dizer, os centros políticos por excelência. Os debates também não têm mais lugar e tempo no parlamento. A política se deslocou para a imagem e ocupa um espaço de exposição constante que se confunde com o mundo privado.

Em conhecidos ensaios dos anos 1930, Walter Benjamin apontou que a crise da democracia no Ocidente é a transformação no modo de exposição do político profissional, que não mais representaria diante do público, mas frente às câmeras. O que, inicialmente, está pensado no contexto da arte – a passagem do teatro ao cinema –, acaba por afetar as formas representativas sociais como um todo, e entre elas os discursos políticos. A manifestação política voltada ao aparelho abre a possiblidade do teste, assim como na sétima arte, e pode, e deve, ser gravada, montada, editada, distorcida, falsificada. Segundo Benjamin, essa nova forma de mostrar-se culmina numa corrida que teria por vencedores a star do cinema, o esportista e o ditador. Não se trata de dizer que a arte e a política não sejam, há muito tempo, retóricas, mas de sugerir que, dada a hipertrofia do seu apelo estético, a forma de organização do discurso político assume hoje um aspecto abertamente ficcional, ainda que nem sempre percebido e nem por isso facilmente criticável.

Os gestos e as palavras voltam-se não apenas ao mundo, mas principalmente na direção dos aparelhos: respondem a eles. A fala política tenta programar – antes de se tornar discurso, isto é, previamente ao seu caráter de acontecimento público – a forma como será editada e compartilhada; assim como se esforça por controlar, também de antemão, o feedback crítico. O que à primeira vista desenha-se como ato falho é, na verdade, armadilha semiótica.

Em A imagem pode matar?, a filósofa franco-argelina Marie-José Mondzain afirma que a revolução cristã marca a trajetória da única doutrina monoteísta a ter feito da imagem o emblema do seu poder e o instrumento de suas conquistas. O cristianismo fez da imagem uma questão passional. A própria vida de Cristo leva o nome de Paixão. Se a história das imagens no Ocidente joga-se em tempo tão distante quanto datam as pinturas nas cavernas de Chauvet ou Lascaux, é o cristianismo, segundo Mondzain, o dispositivo que faz das imagens o lugar dos afetos, isto é, o locus estético que combina uma materialidade presente (a da imagem) com uma sensibilidade ausente (a do referente transcendente). Ainda para Mondzain, e por este caminho, “Deus não é mais do que o nome do nosso desejo de ver a nossa similitude”.

A imagem se converte no meio de busca passional de algo que não pode ser tocado, sentido corporalmente: a imagem é o meio, portanto, dessa complexa estética anestésica que, como sabemos, atravessa a contemporaneidade de ponta a ponta. Em sentido psicanalítico, a busca pela plenitude do sentido, é claro, está fadada ao insucesso, e o desejo de encontro com o que está alhures é sempre postergado, sem nunca deixar de ser, de toda maneira, perseguido e alimentado. Alimentado ou mesmo ingerido, se pensamos no exemplo da eucaristia, evocado por Mondzain, em que a estratégia de transubstanciação visa completar, de forma vicária, essa falta incontornável que a imagem traz consigo.

Outra forma menos elaborada de suplantação desta ausência, mas nem por isso menos potente, é a traçada pela fé, isto é, pela confiança de que a imagem não representa, mas é. A esta imagem sem falta e sem distância, que suprime o olhar e a crítica, a este comungar na imagem, Mondzain dá o nome de visibilidade. Ao contrário das imagens, que operam numa lógica de separação e que instruem a partilha tripartite do olhar, do visível e do invisível através da voz, as visibilidades, por sua vez, se estabelecem a partir da incorporação e da personificação. Vale notar: a violência do fascismo também é a violência de promover a identificação do não-figurável no visível.

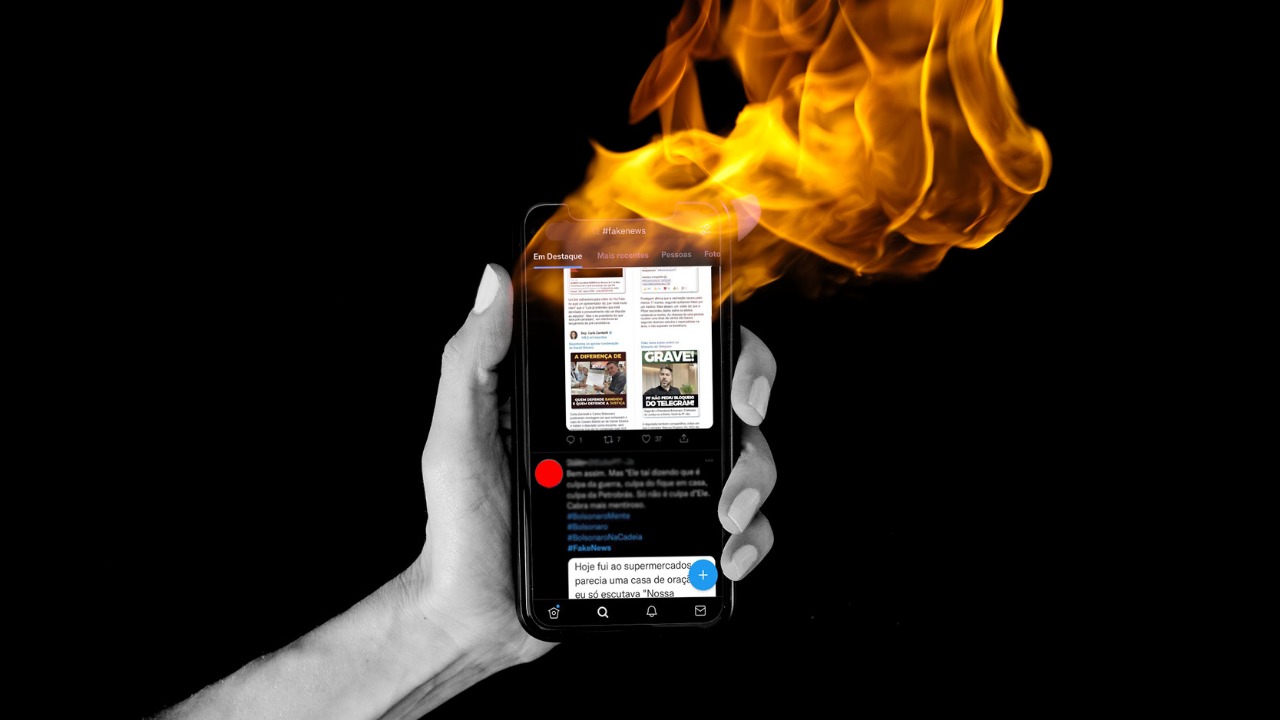

No contexto político brasileiro, o tema que domina as discussões dos últimos anos é o das fake news, o da relação entre a verdade e a mentira. Eliane Brum, no entanto, sugere o termo autoverdade, conceito seguidamente articulado em seus textos. Neste sentido é que Brum, quase que em desdobramento à “estetização da política” de Benjamin, aponta, no Brasil, para a “reliogização da política”. O mundo do valor de exposição reinventa, na reprodução, a paixão pelo culto. Uma fake news não seria uma fala mentirosa, mas uma fala performativa, autossuficiente, um significante vazio que, no entanto, se sustenta graças ao a priori inabalável da fé. Por essa lógica a-lógica, patética, compartilhar fake news não significa compartilhar uma mentira que, uma vez esclarecida, faria o seu responsável recuar e, inclusive, reconsiderar. O que se faz, de fato, com esse gesto, que como vemos toca o nervo mais sensível da política, é inflamar um comportamento passional compartilhado.

Como disse Roland Barthes, a fala do mito transforma a história em natureza: como se a imagem produzisse naturalmente o conceito, como se o significante criasse imediatamente o significado. Para o autor de Mitologias, o mito é essa fala excessivamente justificada, que visa fazer passar um sistema de significação por um sistema de fatos, um sistema semiológico por um sistema fatual. Toda intenção histórica é transformada em natureza; a contingência torna-se necessidade e eternidade; os produtos da história são tipos essenciais.

Se o mito tem um caráter imediatamente perceptivo, o que se espera dele é mesmo um efeito imediato; afinal, pouco importa se em seguida ele é desmontado, pois se presume que a sua ação é mais forte do que as explicações racionais que podem pouco depois desmenti-lo. Segundo Barthes, os homens não mantêm com o mito relações de verdade, mas sim de utilização. “A função do mito é evacuar o real: literalmente, o mito é um escoamento incessante, uma hemorragia, ou, se se prefere, uma evaporação; em suma, uma ausência sensível. É possível completar agora a definição do mito na sociedade burguesa: o mito é uma fala despolitizada”.

Como responder à autoverdade sem ter de recorrer à razão da verdade? Como elaborar em comum um sentido das palavras sem ter de apelar a uma teologia da culpa ou a autocríticas que nada mais fazem que cavar o buraco dos últimos perdedores? Como propor uma ética compartilhada em um mundo que, parece, perdeu o senso de realidade? Como contrapor as imagens da fé com as imagens conceituais? Como criticar sem denuncismo e sem pedagogia? Como forjar uma verdadeira imaginação política, como sugere Jacques Rancière, que leve em conta que “as vias de subjetivação política não são as da identificação imaginária, mas as da desincorporação ‘literária’”, isto é, são as vias da ficção, que promove uma articulação não consensual entre o sensível e o sensato?

Marie-José Mondzain afirma que a censura estabelece a fraqueza de cada um e a força do todo, sobrepondo um discurso coletivo – nacionalista – ao pensamento e à palavra de cada um. Será possível produzir uma comunidade não fusional, que dispense o comungar na imagem? Uma comunidade sensível, estésica, mas com paixões não destrutivas nem autodestrutivas? Diante da ascensão do nazismo, Freud foi cético a respeito dos caminhos da civilização, que para ele se mostraram indissociáveis do nosso contínuo mal-estar. Nas cartas que trocou com sua amiga e artista plástica Mira Schendel, o filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser sugeriu, por sua vez, a aisthesis como método de crítica política, e apontou Wilhelm Reich (1897-1957) como autor da sua primeira tentativa. Reich que, em 1942, escreveu A função do orgasmo, livro no qual defende que a falta de satisfação sexual está na base de todo fascismo.

Artur de Vargas Giorgi

Professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Rafael Miguel Alonso Jr.

Professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Professor de Teorias da Comunicação e do Cinema do Centro Universitário Sociesc (Unisociesc)

> Assine a Cult. A mais longeva revista de cultura do Brasil precisa de você.