Itinerário de formação

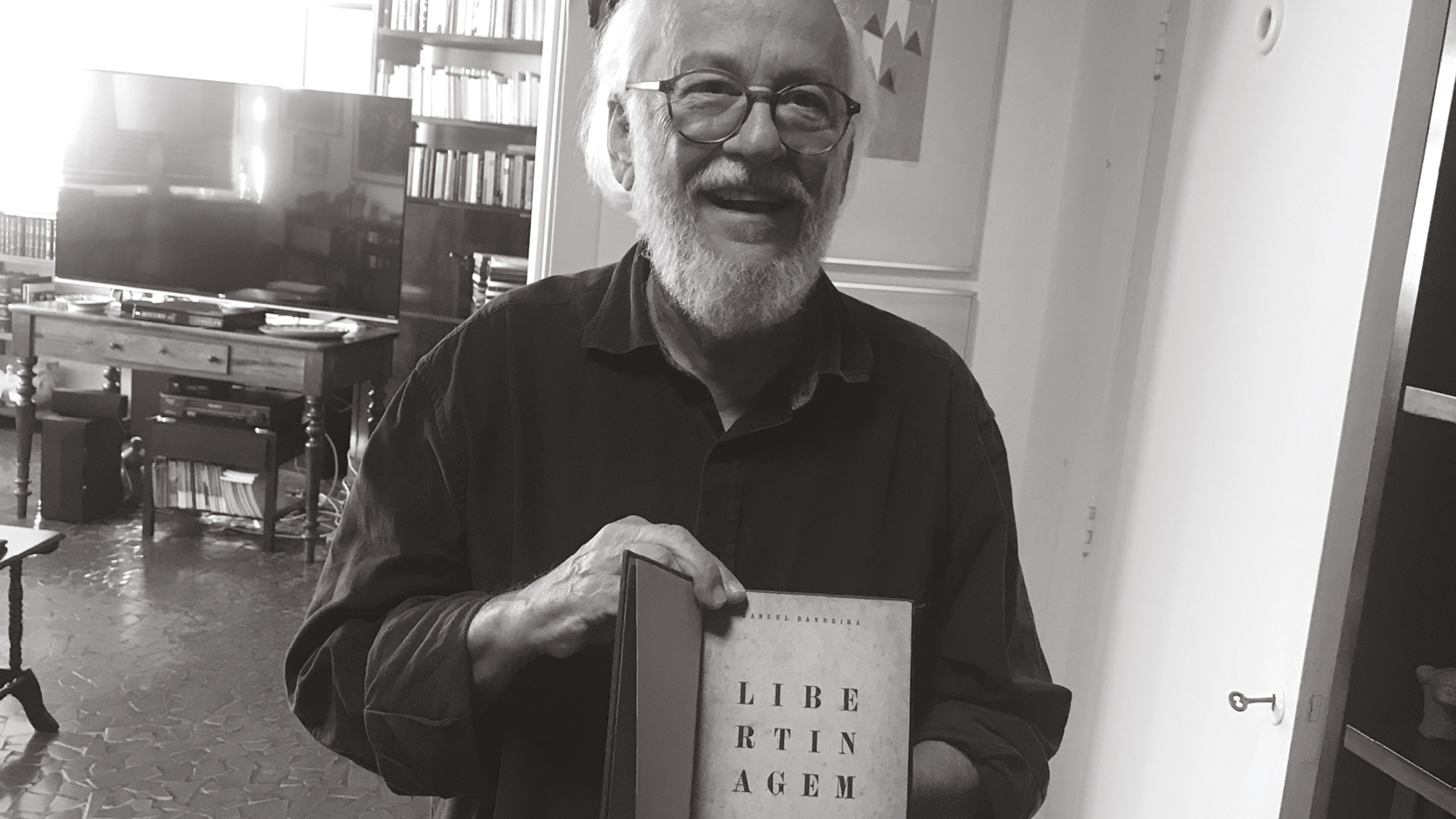

(Foto: Marta Kawano/Milton Hatoum/Samuel Titan Jr.)

A entrevista começa devagar, hesitante, um pouquinho constrangida, talvez por obra de uma discrição quase mineira, renovada por uma viagem recente a Ouro Preto, onde foi comemorar seus 80 anos. Aos poucos, Davi Arrigucci Jr. vai se pondo mais à vontade e se entrega de bom grado à conversa com os três organizadores de Invenção e crítica (Companhia das Letras, 2021), livro de homenagem que reúne ensaios de colegas sobre seus temas e autores de eleição.

Ao longo das três horas seguintes, Davi recordou seus anos de formação, primeiro em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, depois na capital, onde seguiu o curso de Letras nos anos gloriosos da Maria Antônia, a sede histórica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Uma formação que correu por dois grandes veios – as amizades e as leituras – que desde muito cedo foram se fundindo de maneira fértil e calorosa.

Com efeito, nas páginas seguintes os leitores poderão acompanhar a gradual entrada em cena de um frondoso elenco. Lá estão os amigos, leitores e boêmios, de São João, numa vinheta digna de Amarcord; os professores marcantes, na escola como na faculdade; e alguns dos grandes nomes da crítica literária brasileira, como Otto Maria Carpeaux, Paulo Rónai, Anatol Rosenfeld e Antonio Candido, lidos nas páginas dos jornais e depois encontrados em pessoa. Lá estão, igualmente, os autores que, ao sabor dos encontros e das descobertas, suscitaram no jovem leitor o desejo – aristotélico, ressalta Davi – de entender: os poetas brasileiros do século 20 e em especial Manuel Bandeira, futuro tema de Humildade, paixão e morte (1990); os escritores espanhóis e hispano-americanos, como Quevedo, Antonio Machado ou Julio Cortázar, este último destinado a ser assunto de um doutorado originalíssimo, O escorpião encalacrado (1973); ou ainda Jorge Luis Borges e João Guimarães Rosa, narradores do pampa e do sertão postos para conversar com o oeste de John Ford.

Seria inútil glosar aqui os temas que Davi evoca e comenta. Baste, para o gasto deste preâmbulo, chamar a atenção para um deles, verdadeiro fio vermelho que atravessa a conversa inteira – o da leitura.

Ao arrepio do lugar-comum a respeito, que fala de evasão e ensimesmamento, aqui a leitura faz figura de chave que vai abrindo círculos sempre mais amplos, da família à boêmia, da escola (pública) à universidade (idem), da cidade interiorana ao vasto mundo, concreto e simbólico, do desejo e da morte, da política e da história. Em páginas célebres, Antonio Candido vinculava as origens da literatura brasileira à instalação, entre nós, de um “sistema literário”, um circuito ternário de autores, obras e leitores – e as reminiscências de Davi sobre seus anos de juventude nos fazem descortinar a que potência pública e poética tal sistema pôde nos levar.

Mas, se a leitura pôde e pode tanta coisa, é porque essa “filha do tempo lento”, vai aos poucos se mostrando aqui a uma luz inesperada. Pois é como se, para Davi – novamente na contramão das ideias feitas e com o perdão da ênfase, que o próprio entrevistado talvez não se permitisse –, coubesse ao texto literário interrogar o leitor, não o contrário. Aqui são os textos que formulam enigmas capazes de imantar seus leitores, de interrogá-los até as raízes de seu ser e de gerar neles una lunga fedeltà, não isenta de angústia e de anseio. Dessa experiência nascem os grandes críticos, cujo êxito se mede menos pelo caráter lapidar de suas interpretações e mais por sua capacidade de fazer ressoar as perguntas de origem em âmbitos sempre mais complexos de nossa experiência humana. E Davi é desses, para bem de nós que temos a fortuna de o ler.

Vamos começar pelo começo: por onde a leitura e a literatura entraram na sua vida?

A leitura para mim foi uma coisa que começou muito cedo por causa da minha mãe. Minha mãe foi a inspiradora da leitura para mim, ela lia todo o tempo. Meu pai, que era médico e muito ocupado, também adorava ler. Eles liam, por exemplo, Dostoiévski, que era uma coisa apaixonante, naquelas primeiras traduções que apareceram por aqui. Em casa tinha muito livro que minha mãe comprava, muitas coleções, e isso é importante: ter o livro ali, disponível. E eu comecei a ler assim, com a minha mãe me servindo de inspiradora: ela me acompanhou sempre e leu até um mês antes de morrer, aos 97 anos. Pensando bem, agora que eu tenho 80 anos, eu acho que tudo que eu fiz em relação à literatura está ligado na verdade a essas coisas da infância. Até hoje. Isso de tentar entender o universo da ficção, o universo da poesia, isso vem dos desafios intelectuais que surgiram para o menino. Eu me meti muito cedo a ler coisas difíceis, e o desafio do entendimento é tudo, não é? Muitos dos ensaios que eu escrevi e estou tentando escrever têm a ver com isso, com esse tópico do enigma, que não é só meu, é de toda a literatura.

E fora de casa?

Eu convivi muito com gente de mais idade. No grupo escolar eu jogava bola, bolinha de gude, quis ser engraxate, essas coisas. Mas logo depois eu comecei a ler. Eu praticamente não tive adolescência, com 13, 14 anos eu já tinha um grupo de amigos mais velhos. Uns primos mais velhos, Fersen e Freddy Blasi; o Délcio Alencar, nordestino de Mata Grande, um grande amigo meu que sabia tudo do Modernismo e que me dava livros dos poetas brasileiros. Com esses amigos mais velhos eu comecei a frequentar bares e restaurantes e tal… e depois as conversas no jardim, à noite. Naquele tempo não havia televisão ainda. A gente passava horas e horas conversando, ia para Águas da Prata, tomar água no bosque, de madrugada. Boêmios… A conversa era muito sobre cinema e literatura.

Como é que vocês chegavam aos autores que liam?

Para começar, vale lembrar que havia também muitos livros franceses em casa: minha mãe lia em francês, e meu pai sabia também, tinha estudado francês para fazer a faculdade de medicina da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Foi por aí que começou a minha paixão por Tolstói. Também havia as antologias de contos, da Cultrix, sobretudo, mas também da Martins, e aquela outra antologia do conto russo, com prefácios do [Otto Maria] Carpeaux. O Carpeaux sempre foi uma luz para mim, muito cedo eu já lia a História da literatura ocidental. Quando eu o conheci, eu contei para ele o peso dele na minha formação, o quanto eu aprendia com os artigos dele lá para o Suplemento Literário d’O Estado de S. Paulo e com os livros de ensaios – e ele ria, lá daquele jeito dele. Para um menino do interior, um saber como o do Carpeaux era incrível, era formador, ensinava quem eu tinha de ler. Ele, o Carpeaux, o Paulo Rónai, o Anatol [Rosenfeld] foram formadores indiretos do meu gosto literário.

O Rónai também?

O Rónai também, muito, pela vocação linguística, pela coisa do latim. Eu fui latinista desde muito cedo. Eu me meti a ler a Ética do Spinoza, imagina. Eu tive um professor de latim que foi um outro formador decisivo, o Américo Caselatto. Foi um grande amigo meu, companheiro de pescaria e de caçada… Até escrevi um texto sobre ele, que vocês incluíram lá no livro [Invenção e crítica, Companhia das Letras, 2021]. Era um homem sabidérrimo, tinha estudado na Itália, sabia muito italiano, francês e filosofia, que aprendeu através dos tomistas. Foi com ele que eu descobri Virgílio, que é um dos maiores poetas que eu li na vida, aquilo foi uma coisa… Eu logo comprei as edições da Garnier e da Belles Lettres. O Horácio da Garnier e o Catulo da Belles Lettres, que para mim foi uma revelação. Eu adoro. Até hoje sei alguns poemas de cor: Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior. Quer dizer, “Odeio e amo. Talvez você me pergunte por que faço isso. Não sei. Sinto e sofro.” O Catulo é um poeta erótico de uma libertinagem pré-bandeiriana (risos). Erotismo e enigma. O latim é um pouco isso de decifrar enigmas, é uma língua do enigma. As fábulas do Fedro que eu estudava nos livros de latim eram isso, pequenos enigmas, com uma capacidade de síntese extraordinária. A matéria o Fedro pegou lá na fábula grega, mas a forma latina é uma forma enigmática pela capacidade de síntese do latim clássico, são poemas, são formas de enigma. Aliás, eu sempre fui bom fazedor de palavras cruzadas (risos).

Quer dizer, foi como leitor que você entrou no mundo da literatura, não como aspirante a escritor?

Não, eu entrei na literatura como leitor. Até escrevi uns contos. Meus pais ficaram um pouco assustados, porque havia ali uns traços de melancolia. Mas eram reflexos das leituras. Eu tinha paixões por autores, às vezes por autores que eu descobria em coleções como o Mar de histórias, do Paulo Rónai e do Aurélio Buarque de Holanda. O Mar de histórias foi uma das maiores antologias que eu vi. Aquela primeira edição, em três volumes, sabem? Foi dali que veio uma paixão por Thomas Mann. A montanha mágica, Os Buddenbrook, mas primeiro os contos: “O pequeno senhor Friedemann”, eu sabia trechos de cor… Fui formando uma biblioteca em casa, no centro histórico de São João da Boa Vista, a casa ainda está lá. Houve mais de uma boa livraria na cidade, e às vezes eu comprava livros em Poços de Caldas também, tinha uma livraria muito boa lá, foi lá que comprei o Kafka pela primeira vez, em francês. E foi lá que eu encontrei também os dois volumes do teatro e do conto do Tchekhov, fiquei completamente tomado pelo Tchekhov.

Tchekhov está sempre reaparecendo na conversa…

Falando em Tchekhov, que eu estudei bastante depois, aconteceu uma coisa comigo logo que comecei a faculdade: eu fiquei amigo do Boris Schnaiderman, que morava aqui perto do meu apartamento. Eu adorava o Boris. E ele me prestou um servição… Ele foi um dos maiores tradutores que o Brasil já teve, eu já o conhecia do Suplemento e o Boris abriu para mim esse caminho dos russos, e do Tchekhov, o Tchekhov de A dama do cachorrinho… Sem falar do Górki, Ganhando o meu pão, que ele traduziu como ninguém. O Boris já estava no meu imaginário, no meu e no da minha irmã, Maria Helena, ainda lá em São João. Era uma figura delicadíssima, um grande humanizador. E um homem valente. Ele também fez a ponte com o Anatol, de quem eu acabei ficando amigo nos poucos anos que eu tive antes da morte dele. Foi o Anatol quem deu o parecer positivo sobre o meu primeiro livro [O escorpião encalacrado], lá para a editora Perspectiva.

Muita coisa e muita gente está com você desde São João da Boa Vista!

Vocês vejam, muita coisa vem daí, dessa época… Por exemplo, eu estou há muitos anos empenhado em escrever um livro, Sertão Oeste Pampa. Vem da minha paixão de menino pelo cinema, pelos faroestes, em especial do John Ford. (Aliás, lembram de quando ele foi depor diante daquela comissão que perseguia os intelectuais? Ele foi lá defender os amigos, era um homem muito digno, embora fosse também um homem de direita. Mas ele foi lá e disse: “I’m John Ford and I make westerns” [risos]). Eu assistia muito o Ford, o Anthony Mann… Os brutos também amam, do George Stevens, e foi um acontecimento para mim. Eu criei uma espécie de dívida intelectual, eu senti que tinha de dizer alguma coisa sobre aquilo ali, sobretudo porque depois, revendo tudo com mais maturidade, eu percebi que aquilo tudo tinha a ver com o processo de modernização dos nossos países americanos.

Primeiro o cinema, depois o Guimarães Rosa e o Borges…

… o Borges eu só vim a conhecer na década de 60, nas edições da Emecé, que eu li por meio de um querido professor meu, Ricardo Navas Ruiz. Fui buscar os livros com ele na antiga livraria Mestre Jou, ele foi me emprestando, fui lendo com espanto e descobri a mitologia do gaúcho. Eu tenho uma dívida para com tudo isso, e espero conseguir escrever. Tem muita bibliografia, tem a complexidade de questões que mexem com a experiência histórica dessas nações, com o processo de modernização – e com um fundo de melancolia relativa ao que se destruiu nesse processo. É a história dos vencidos nesse processo: o bandido rural, o gaúcho rebelde… é uma história de bandidos.

É um vasto assunto…

Mas eu não vou falar de tudo, tem aí todo um imaginário relativo à experiência histórica desses países, mas o que eu vou fazer é um ensaio. O ensaio nunca dá conta em definitivo, o ensaio é um modo breve de tratar de coisas vastas. Eu penso que o ensaio tem a ver profundamente com o conto, com a narrativa curta. E esse elemento de brevidade é muito artístico. Eu penso que o conto é mais estético que o romance, e o ensaio também, o ensaio é narrativo e poético, tem a condensação da poesia. É a coisa do enigma, de novo. O ensaio é uma decifração breve, um relâmpago.

E quando chegou a hora da faculdade, você já estava decidido a estudar Letras?

Eu pensei em estudar medicina, porque eu vivia na casa de um homem para quem a medicina era tudo. Meu pai foi um médico notável, não tinha noite que ele dormisse inteira. Eu vendo aquilo, bom… o consultório, ele fundou em 1931, vivia cheio, e foi no consultório, no térreo, que ele e minha mãe viriam a morrer. Mas vejam só, afinal foi para o lado da minha mãe que eu pendi, porque no final também a medicina era para mim uma sequência de histórias, a vida do papai era uma história atrás da outra. O primeiro conto que eu depois publiquei, “Viagem”, era uma história do meu pai – numa revista que tinha o Tchekhov na capa. E o Tchekhov também era médico, um grande médico, não é? Tinha o Pedro Nava, médico também; anos depois eu escrevi um ensaio longo, e dediquei ao meu pai. O Nava era um memorialista extraordinário, como era extraordinário o Gilberto Freyre. A prosa de Casa-grande e senzala é de primeira, um modelo de invenção, de linguagem. Ele precisa ser reposto, apesar de todos os erros e de tudo que o prende ao seu tempo. Mas não dá pra não ler um escritor daquele porte – o Barthes disse que não havia nada parecido na literatura francesa, e isso, vindo de alguém tão agudo e tão inventivo…

Mesmo assim, as Letras levaram a melhor.

Pois é, o fato é que ali pelos 16, 17 anos, eu me decidi pela Maria Antônia, pelas Letras. Cheguei a me inscrever no vestibular para a São Francisco, mas nem cheguei a comparecer ao exame. Filosofia pura nunca me atraiu profissionalmente. Sempre li muito, e sempre direto na fonte. Schopenhauer, Nietzsche, e Aristóteles, sempre Aristóteles. A verdade é que eu sou um aristotélico, nas coisas que eu penso sobre a literatura. A Poética ainda é um livro fundamental. Por muitas ideias, mas sobretudo por um ponto fundamental: a poesia como forma de conhecimento. Acho que foi ele quem viu mais fundo na natureza da poesia, pela sua autonomia, pela sua ligação profunda com a experiência, a experiência do mundo.

Você já tinha feito muita coisa por conta própria.

Eu já tinha lido muito. Vim estudar letras neolatinas, francês, italiano, português, espanhol. Mas cheguei com uma boa formação. Lembro que na prova oral do vestibular eu fui examinado por um professor que depois virou meu amigo, Paul Audubert, de francês. Ele me mandou abrir uma antologia de poesia francesa, Lagarde & Michard, e caí na página de “Le cor”, de Vigny. Ele começou a me perguntar, a puxar, enveredou pelo latim, pelos gregos, se entusiasmou, com aquela cara de Napoleão que ele tinha (risos). Era um homem interessantíssimo, que adorou a língua portuguesa. Mas na prova de língua portuguesa, um professor me expulsou da sala quando citei Carolina Michaëlis de Vasconcelos. No fundo, era um ressentido, e me tocou para fora. Meu pai foi até rezar na igreja de Santa Cecília, aqui ao lado, ele que não rezava nunca (risos).

E como era o curso de Letras da USP, lá na rua Maria Antônia?

Em algumas coisas, o curso era muito notável. Para começar, foi lá que eu conheci o Antonio Candido, nada menos. Tinha o Isaac Nicolau Salum, que foi para mim professor decisivo, de filologia românica. Árabe de Monte Sião, “turcão”, como ele se dizia, e de um refinamento! Entreguei para ele um trabalho sobre a oração infinitiva em latim, latim vulgar e português. Cinco páginas. Tirei dez, mas havia 76 notas dele! Guardei o trabalho, porque nunca vi um trabalho tão bem corrigido. Ele me adorava, e eu o adorava.

E tinha o Bosi.

Sim, o Bosi, ainda jovenzinho, mas já professor. Ele era um grande conhecedor do Croce, conhecia filosofia clássica, Vico. Ele dava aulas de italiano e explicava tudo isso para mim. A Aesthetica in nuce, do Croce, o livro sobre a poesia, nós reviramos tudo isso. Li muito, graças ao Bosi, e aí passei para a poesia italiana, para a crítica – o Gianfranco Contini, que eu li feito um louco. O Bosi era um encanto de pessoa, uma das melhores que eu conheci na vida toda. Ele era assistente do Italo Bettarello, que me entusiasmou demais. Era um esteta, também crociano. Lembro que um dia ele me pôs para falar de Antonioni, eu tinha acabado de ver A aventura. Que é um filme desconcertante, uma aventura onde não há aventura, uma aventura sem foco… para mim, que já andava metido nos hispano-americanos, Borges, Cortázar, tinha tudo a ver. O Bettarello e o Bosi queriam que eu fosse trabalhar com eles, e nessa época eu li muito de literatura italiana. O Saba, que eu adoro até hoje, e o Svevo, que para mim é o máximo. A consciência de Zeno, mas sobretudo o outro romance, Senilità. O Montale, o Sandro Penna, o Pasolini…

Mas afinal você acabou indo para o espanhol – por quê?

… mas aí o [Julio García] Morejón me puxou para a literatura espanhola. O espanhol é o que eu menos conhecia, e talvez eu tenha acabado indo por aí porque havia tanta coisa que eu não sabia. Aprendíamos espanhol da Espanha, era como falar português de Portugal (risos). Nunca falei o espanhol da Argentina. O Cortázar uma vez tirou sarro de mim, dizendo que às vezes ainda se ouvia na minha fala um “sotaque castiço” (risos). Mas lia-se tudo, tudo, começando da Idade Média, o Poema del mío Cid, a Celestina, o Século de Ouro, Cervantes. Eu adorei o Quevedo, entrei a estudar, li os poemas, o Buscón. E junto vinha a estilística, Dámaso Alonso… A Poesia española, os Estudios y ensayos gongorinos, o livro sobre San Juan de la Cruz – eu lia o Dámaso Alonso o tempo todo, e a filologia do Menéndez Pidal também. E o Leo Spitzer de Linguística y historia literaria, o Auerbach naquela edição mexicana de Mimesis, de 1950. Esses críticos foram fundamentais para mim. E teve a Geração de 27, que eu li sem parar. García Lorca e Antonio Machado… quando eu li o Antonio Machado, rapaz…

Quer dizer que você começou pelos espanhóis, e não pelos hispano-americanos!

Eu comecei pelos espanhóis, não pelos hispano-americanos. Comecei com o Borges, por intermédio do Navas Ruiz. Ele escrevia para o Suplemento, e eu traduzia os artigos dele. Quando ele foi embora, me plantou no lugar dele, lá no jornal, me apresentando ao Décio de Almeida Prado. Com o Navas eu aprendi a ler o Vallejo, fiz um curso de um semestre. Ele me apresentou o Borges, o Mármol, o Echeverría, o Asturias, o Neruda, o Parra – cheguei a escrever sobre o Parra na década de 60, dizendo que era o mais parecido com os brasileiros da época, pelo lado da concisão, irônica e autoirônica.

E o Cortázar, você leu já nessa época?

O Cortázar veio depois. De repente aparece por aqui uma professora chilena com um livro do Cortázar. Ela me emprestou, era Bestiário. Eu fiquei chocado. Escrevi um artigo no Estadão, “Estranhas presenças”, acho que em 1966. Era sobre Bestiário mas era especialmente sobre o primeiro conto, “Casa tomada”. E de novo era sobre um enigma: o que tinha invadido a casa, o que tinha tirado as coisas do eixo? Tem a ver com A queda da casa de Usher, do Poe: o fantástico, a loucura, o espaço, o incesto, a história que espelha a si mesma… Aí pedi a essa professora que me trouxesse mais livros, ela foi à Argentina e voltou com todos os livros do Cortázar, Rayuela e os outros. Tudo no Cortázar conversava com a vida contemporânea, a política… Eu tinha começado a escrever uma tese de doutorado sobre o Borges, escrevia em espanhol mesmo, o título era Por los senderos del laberinto, estudava aquele livro maravilhoso da Ana María Barrenechea, La expresión de la irrealidad en J. L. Borges. Mas aí vi que a minha leitura estava equivocada, e vi que o Cortázar falava mais diretamente com o meu mundo. Eu também tinha descoberto a política na Maria Antônia, estávamos ali perto de 1968, e aí aparece o Cortázar falando do Che Guevara! Eu senti que tinha de responder àquilo tudo, juntaram-se ali a fome com a vontade de comer.

Pois é, ainda não falamos do Antonio Candido…

Lá em São João ainda, não havia só os livros de casa e as conversas com os amigos. Havia também a biblioteca do doutor Joaquim José de Oliveira Neto. Era um médico sanitarista, mas o que ele era mesmo era um dos maiores conversadores que vocês possam imaginar. Ele passava o dia lendo na biblioteca. Tinha recebido várias heranças, gastava pouco, tinha escapado de uma tuberculose se tratando na Suíça e foi trazendo livros do mundo inteiro, sobretudo da França. Um dos grandes alunos que ele teve na vida foi o Antonio Candido, que foi fazer o ginásio em São João da Boa Vista, acho que nos anos 30. O Antonio Candido, do lado dele, me dizia: “Davi, o Oliveira Neto é um dos três maiores professores que eu vi na vida…” Bom, quando vim estudar aqui em São Paulo, o Oliveira Neto me levou para conhecer o Antonio Candido – que já usava aqueles paletós do Sul de Minas que ele usou a vida inteira.

E aí você seguiu os cursos dele.

Em particular um, no meu quarto ano, 1963. Era um curso chamado “O estudo analítico do poema”, em que ele pegou o Manuel Bandeira para assunto do curso inteiro. Os exemplos vinham do Bandeira, de tudo quanto é procedimento, dos tradicionais até os modernos – tem tudo no Bandeira, não é? Das antigas poéticas e das formas arcaicas da poesia, com as quais ele brincou, até o verso livre moderno, do qual ele foi pioneiro. O Antonio Candido adorava o Manuel Bandeira, e eu já era leitor, tinha começado a ler por causa do meu amigo Delcio. E tem mais: ele tinha tido uma namorada, um encanto de moça, Suzi Saman, inteligentíssima. Eu dei aulas de latim para ela, que estava se preparando para o vestibular. Quando passou, ela foi perguntar ao Delcio que livro poderia me dar de presente. Aí o Delcio disse: “Manuel Bandeira”. Tá aqui o livro, a edição da Aguilar com a dedicatória dela, maio de 1960. Sabe o que aconteceu? Mataram. Ela entrou na luta armada. Foi assassinada, devia ter uns 27 anos.

E nessa hora você faz o curso em torno ao Bandeira…

E aí, nessa hora, no curso do Antonio Candido, surgiu um enigma! Um poema que tratava da felicidade, mas que era também um poema sobre a morte – “Felicidade”, que está em O ritmo dissoluto. Ele dava uma lista dos que podiam ser estudados no trabalho final, e eu escolhi esse. O poema é complicado: como explicar o desejo de morte nessa hora, no auge da felicidade? É um angu de caroço. De certa forma, o Bandeira está inteiro aí. Voltei a isso anos depois, no começo do meu livro sobre Bandeira [Humildade, paixão e morte, Companhia das Letras, 1990], dizendo que o livro todo era uma espécie de trabalho de fim de curso para o Antonio Candido, só que entregue muito mais tarde.

Como era o Antonio Candido como professor?

Era duro, mas era ótimo. Comigo ele foi um verdadeiro pai. Nunca tive uma palavra áspera da parte dele, ao longo de toda a nossa convivência. Mas era um homem de decisões firmes. De momentos decisivos (risos)! Como professor, era incrível. Sempre escrevia três, quatro páginas, mas nunca lia em sala de aula. Olhava de vez em quando, mas não lia o que tinha escrito. E sempre tinha uma história para enxertar, para melhorar o assunto. Mas o que me pegava nele era o veio analítico: nunca vi ninguém analisar um poema como ele. Lembro dele lendo e analisando “Juvenília”, do Fagundes Varela, e olha… O capítulo sobre Cláudio Manoel da Costa, na Formação, é uma obra-prima de ensaio, por exemplo. Por isso que depois eu escrevi sobre ele como leitor, “Movimentos de um leitor”, e não pelos outros lados. E ele lendo Baudelaire, então! Bandeira, Drummond, todos… Com ele eu continuei uma preparação que eu já vinha perseguindo, com Spitzer, com Auerbach, uma preparação para enfrentar os textos.

E ele já tinha lido o Cortázar?

O Antonio Candido ainda não tinha lido o Cortázar. Já tinha ouvido falar, pelo Lourival Gomes Machado, que tinha falado para ele sobre um sujeito compridão que escrevia uns contos… (risos) Aí eu dei os livros para ele e para a dona Gilda. A Gilda, que era de uma sagacidade, uma sensibilidade, uma delicadeza… ela adorou de cara. E ele foi lendo e me dizia: “Vai tocando, vai tocando…” Confiou em mim, mas eu sou muito lento, muito perfeccionista. Eu demoro. Eu dependo de estar inspirado ou não. O Antonio Candido pegou isso em mim e me cobrava (risos). Um dia, entreguei 60 páginas para ele. E ele disse: “Vai tocando, vai tocando…” Aí já viu, né, travei de novo (risos). Mas no final saiu, virou O escorpião encalacrado (Companhia das Letras, 1995).

E é por essa época que você começa a sua conversa com o Roberto Schwarz, não é?

O Roberto e a Walnice [Nogueira Galvão] já eram assistentes do Antonio Candido, e eu fui trabalhar com eles em 1968, quando saí da área de espanhol. O Roberto me tratou muito, muito bem, nós começamos a conversar e discutir, só que aí de repente o Roberto teve que ir embora do Brasil. Quando eu fui para Paris, anos depois, em 1975, para frequentar o seminário do Barthes por um ano, um ano e meio, eu me instalei num hotelzinho e via o Roberto todo dia. Eu o acompanhava até a casa dele, ele vinha me levar até o hotel, aí eu voltava com ele até a casa dele – passávamos a noite inteira nesse vaivém, a pé, conversando de tudo, de Machado, Henry James, Cortázar, os alemães… Brigávamos muito, e ficamos muito amigos! Nós temos visões diferentes, às vezes muito diferentes, às vezes muito próximas. Ele é provavelmente o marxista mais inventivo que há, eu não conheço outro do nível dele. Talvez haja em matéria de política, mas na área da estética, eu não conheço quem tenha pensado e feito coisas no nível dele.

Já temos mais assunto do que cabe numa entrevista.

São pedaços da vida, né… Quase toda a minha vida está baseada em livros. Eu praticamente vivi dentro desta biblioteca aqui. Vocês me perguntam disso e daquilo e eu já vou me levantando para buscar o Borges naquela estante, o Bandeira na outra ali. Eu praticamente só existo se existir a leitura… As pessoas trouxeram os livros, os livros trouxeram as pessoas.

Marta Kawano é professora de Literatura Comparada na USP, autora de Gérard de Nerval: a escrita em trânsito (Ateliê Editorial) e organizadora, com Milton Hatoum e Samuel Titan Jr., de Invenção e crítica (Companhia das Letras), sobre a obra de Davi Arrigucci Jr.

Milton Hatoum estudou arquitetura na USP e estreou na ficção com Relato de um certo Oriente (1989), vencedor do prêmio Jabuti. Seguiram-se Dois irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005) e Órfãos do Eldorado (2008). Em 2017, lançou A noite da espera, primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Em 2019 saiu o segundo volume, Pontos de fuga. Sua obra de ficção, publicada em 14 países, recebeu em 2018 o prêmio Roger Caillois (Maison de l’Amérique Latine/Pen Club-França).

Samuel Titan Jr. é professor de Literatura Comparada na USP, editor e tradutor de literatura. Entre outros títulos, traduziu Três contos (Editora 34), de Flaubert, em parceria com Milton Hatoum.